중국, 일본과 달리 대부분 사찰이 산속에 위치

참선을 중요시하고, 전쟁과 탄압으로부터 해방

2018년 6월 30일, 바레인 마나마에서는 제42차 세계유산위원회가 열렸다. 이 위원회에서는 한국의 사찰 7곳이 ‘7~9세기 창건 이후 현재까지의 지속성, 한국 불교의 깊은 역사성’이 세계유산 등재 조건인 탁월한 보편적 기준(Outstanding Universal Value)에 해당한다는 결정이 내려졌다.

아울러 봉정사(경북 안동), 부석사(경북 영주), 법주사(충북 보은), 통도사(경남 양산), 마곡사(충남 공주), 선암사(전남 순천), 대흥사(전남 해남) 등 7곳이 ‘산사(Sansa), 한국의 산지승원(Buddhist Mountain Monasteries in Korea)’이라는 이름으로 유네스코 세계문화유산에 등재되었다.

유네스코 세계문화유산에 등재된 봉정사(경북 안동)

유네스코 세계문화유산에 등재된 봉정사(경북 안동)

사찰을 뜻하는 ‘Temple’이라고 하지 않고 수행 공간을 의미하는 ‘Monastery’라고 한 것은 한국 불교의 독특함을 잘 보여준다. 사찰 공간이자 수행 전통이 유지되고 있어 인류가 보존해야 할 문화유산이라고 보았기 때문이다.

국내 사찰 수가 2만 개가 넘을 만큼 절은 누구나 찾는 친근한 장소다. 그런데 중국, 일본과 달리 대부분의 한국 사찰은 산속에 위치해 있다. 이유가 무엇일까?

도봉산 천축사

도봉산 천축사

기원전 1세기부터 14세기까지 한반도는 불교를 중심으로 많은 사찰이 수도권 평지에 많이 지어졌다.

9세기 말부터 유행한 ‘선종(A Buddhist Zen sect)’에서는 ‘참선(Zen meditation)’을 강조하여 사찰을 조용한 산속에 짓는 것이 적합하다고 생각했다.

이를 반영하듯 유네스코가 한국의 사찰 7곳을 세계문화유산으로 지정한 것도 대부분 이때 창건된 사찰들이다.

북한산 인수암

북한산 인수암

조선 시대에는 유교를 숭상하고 불교를 금지하는 정책에 따라 탄압을 피해 사찰들이 산속으로 옮기게 되었다.

일례로 조선 시대 대표적인 유학자인 조광조와 송시열을 배향한 사액(왕이 서원의 이름이 적힌 현판을 하사)서원인 ‘도봉서원(서울)’이 있던 곳에서 고려 시대 각종 불교 의식이나 공양에 사용한 금강령·금강저·향로·발우 등 66건 77점에 달하는 국보 혹은 보물급 유물이 쏟아져 나왔다.

도봉서원은 조선 초기까지 존재한 사실이 확인되는 '영국사(寧國寺)'라는 사찰 터에 건립된 사실을 확인했다.

영국사 터에서 발견된 불교용품 금강령, 금강저

영국사 터에서 발견된 불교용품 금강령, 금강저

그리고 무엇보다도 오랫동안 크고 작은 전쟁을 겪으면서 평지의 사찰들은 크게 훼손되었지만 다행히 산속의 사찰은 온전히 보전 되었다.

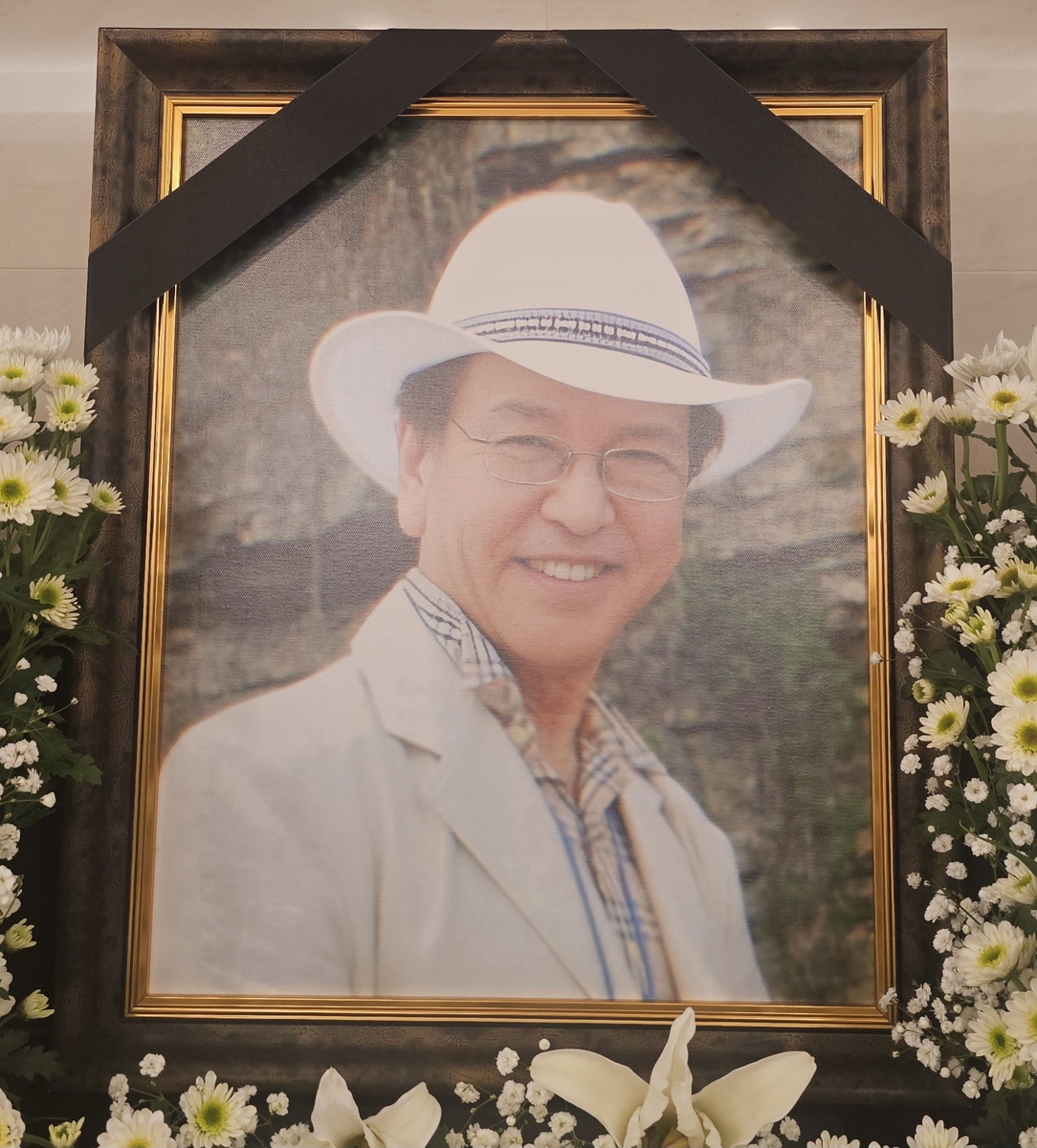

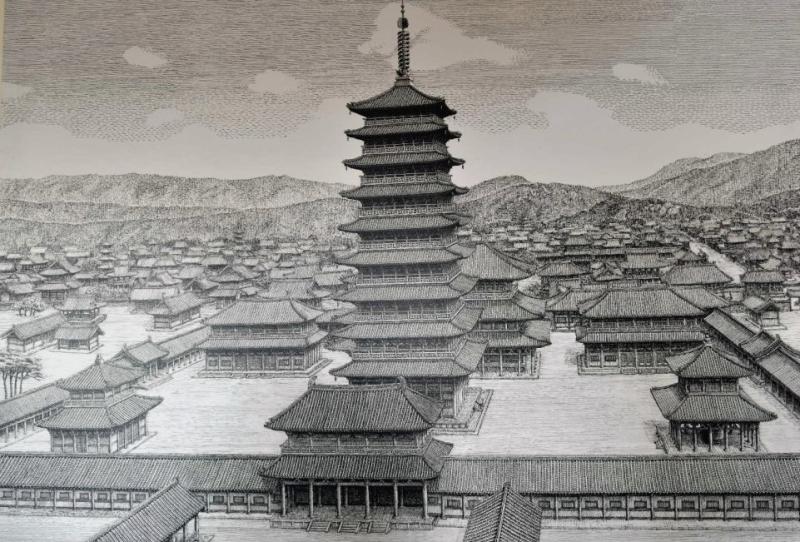

몽골의 침입(1238년)으로 소실된 신라 최대의 황룡사 9층 목탑과 황룡사(경북 경주)

몽골의 침입(1238년)으로 소실된 신라 최대의 황룡사 9층 목탑과 황룡사(경북 경주)

배성식 / 여행작가

평소 여행과 역사에 관심이 많아 한국의 구석구석을 여행하면서 다양한 정보를 모아 2022년에 아빠들을 위한 주말 놀거리, 먹거리 프로젝트 <아빠와 함께하는 두근두근 보물찾기>를 발간하였다.

2024년에는 한국인 최초로 일본 최대의 언론사 그룹인 여행요미우리출판사를 통해 한국의 관광명소와 외국인들이 꼭 경험해 볼 만한 곳들을 소개한 ‘한국의 핫 플레이스 51’을 일본어 <韓国のホットプレイス51>로 공동 발간했다.

이메일 ssbae100@naver.com / 인스타그램 @k_stargram51

<저작권자(c) 트롯뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

배성식

기자

ssbae100@naver.com

트롯뉴스 © 트롯뉴스 All rights reserved.

트롯뉴스의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

RSS