조선 시대 안동에서 가장 큰 사찰

일주문 뒤편의 400년이 넘은 은행나무는 최고의 포토존

학가산 광흥사 일주문

학가산 광흥사 일주문

안동의 주산이라고 할 수 있는 ‘학가산’ 아래 아름답고 조용한 '광흥사'는 조선 시대 안동에서 가장 큰 사찰로 신라 문무왕 때 의상대사가 ‘절을 지어 나라와 백성이 널리 흥하게 하리다’라는 뜻으로 창건했다.

조선 7대왕 세조는 1461년 불경 언해로 훈민정음을 보급하기 위해 국책기관인 ‘간경도감’을 설립했다.

서울 원각사(지금의 탑골공원)에 본사를 두고 전국에 분사를 설치했는데 그중 하나가 안동 광흥사이다.

고려 시대를 거쳐 조선 시대에는 왕실에서 비는 ‘왕실 원당’으로 번영했다. 1827년 화재 이후 1828년에 다시 중건하였지만 1946년 대웅전의 화재로 응진전이 중심 불전 역할을 하게 되었다.

6.25 한국전쟁 이후 방치되면서 1954년에는 극락전이 1962년에는 대방(절에서 승려들이 함께 거처하며 식사하는 방)이 무너졌지만, 수 차례의 중건과 보수를 통해 현재 대사찰의 면모를 되찾았다.

광흥사 대방 입구

광흥사 대방 입구

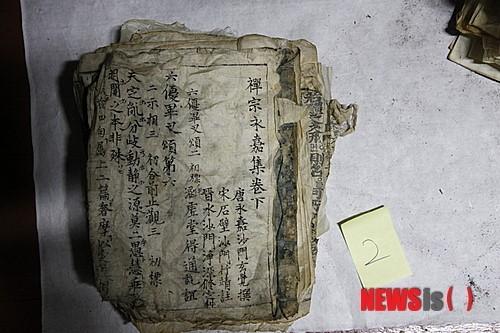

본사인 의성 고운사(2025년 의성 화재로 소실)의 말사(본사에 딸린 작은 절)로 2013년 11월 지장전의 인왕상과 시왕상의 복장(불상을 만들 때, 그 가슴에 넣는 물건으로 금, 은, 보화나 서책)에서 다수의 고문헌이 발견되었다.

시왕상 복장물 / 사진 출처 = 뉴시스

시왕상 복장물 / 사진 출처 = 뉴시스

응진전은 ‘나한전’이라고도 하는데 삼존불을 중심으로 석가모니 부처님과 제자인 나한을 모시는 법당이다.

‘응진’은 “진리에 상응하는 이”라는 뜻을 지니고 있다.

응진전에는 총 42구의 불상이 있는데 불전에 모신 상의 수가 많고 배치도 특이하며, 16나한은 각각의 특징들이 섬세하게 표현되어 있다.

광흥사 응진전 및 삼층석탑

광흥사 응진전 및 삼층석탑

응진전 앞에는 보물로 지정된 ‘동종’은 우리나라 전통 양식에 중국 종 양식이 살짝 섞여 있어서 16세기 범종의 특징을 잘 보여주는 과도기적인 양식을 가지고 있다.

산신각에서 바라본 가람 및 안동시내 전경

산신각에서 바라본 가람 및 안동시내 전경

특히 응진전 앞 마당에는 자음, 모음이 아름답게 그려진 ‘훈민정음도’는 왜 이곳이 훈민정음 해례본과 상관이 있는지를 여실히 보여준다.

기와불사 훈민정음도

기와불사 훈민정음도

일주문을 지나 오른쪽에 위치한 명부전은 지장보살을 중심으로 목조지장보살삼존상과 시왕상(대왕상)이 있다. 영화 ‘신과 함께’에서도 사후 죄를 심판하는 대왕들인 염라대왕, 진광대왕 등 10명의 대왕상이 있다.

2013년 광흥사 명부전 시왕상 복장에서 고려말과 조선 세조 때 고문적 200여 건이 나왔다. 그 가운데 1213년(고려 강종)에 간행된 ‘종경촬요’와 1387년(고려 우왕)에 간행된 ‘대혜보각선사서’, 1459년(조선 세조)에 간행된 초간본 ‘월인석보 권 21’, 1464년(조선 세조)에 간행된 ‘선종영가집언해’는 국보나 보물급 문화재로 현재 불교중앙박물관에 보관 중이다.

광흥사 명부전

광흥사 명부전

2008년 발견돼 아직 소유권을 되찾지 못하고 있는 ‘훈민정음 해례본–상주본’이 이곳 광흥사 명부전 복장에서 나왔다고 알려지면서 해마다 한글날을 앞두고 훈민정음 해례본을 되돌려 받아야 한다는 등 다양한 캠페인이 펼쳐지고 있다.

광흥사 명부전 내부(중앙에 지장보살)

광흥사 명부전 내부(중앙에 지장보살)

대웅전은 석가모니 부처를 모신 전각으로 보통 절의 중심에 있는데 광흥사의 대웅전은 1946년 화재로 소실된 후 새로 지어졌다.

석가모니를 모시는 대웅전

석가모니를 모시는 대웅전

안동 광흥사가 또 특별하고 인기 있는 이유는 바로 일주문 뒤로 보이는 440년 된 은행나무 덕분이다.

해마다 가을이 찾아오면 노란 물감으로 색칠을 한 듯 아름다움을 연출하는데, 특히 일주문이 더욱 운치 있게 보인다. 10월말에서 11월 초가 절정을 이룬다.

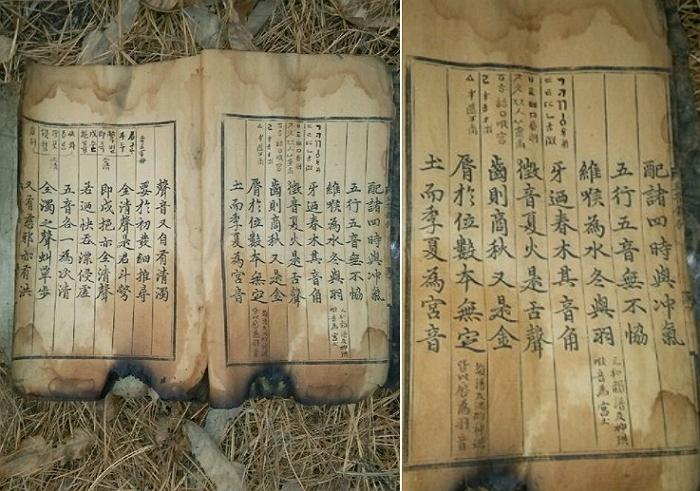

참고로 ‘훈민정음 해례본’이란 훈민정음의 해설과 예시가 담긴 책으로 한마디로 ‘훈민정음 해설서’라고 보면 된다. 훈민정음 해례본에는 간송본과 상주본, 두 판본이 있는데 판본의 내용은 기본적으로는 거의 같지만, 완전히 같지는 않다.

- 간송(전형필)본

간송미술관이 소장하고 있는 훈민정음해례본으로 경북 안동의 한 가문에서 오랜 세월 보관되다가, 1940년대에 서울의 고서상에 넘어왔고, 간송 전형필이 이를 발견하여 구입한 것이다.

현재까지 가장 완전하게 남아 있어 일반적으로 ‘훈민정음 해례본’이라고 하면 간송본을 가리키며 국보로 지정되어 있다.

- 상주(경북 상주)본

2008년 경북 상주에서 발견된 해례본의 또 다른 판본으로 간송본과 내용이 거의 같으나, 일부 글자, 표기, 해설 등에서 차이가 있다. 페이지 수도 다르고 글자 배열이 다르거나, 일부 문장이 추가·삭제된 부분도 있다. 현재 진위 논란과 소유권 분쟁이 있다.

훈민정음 해례본-상주본

훈민정음 해례본-상주본

배성식 / 여행작가

평소 여행과 역사에 관심이 많아 한국의 구석구석을 여행하면서 다양한 정보를 모아 2022년에 아빠들을 위한 주말 놀거리, 먹거리 프로젝트 <아빠와 함께하는 두근두근 보물찾기>를 발간하였다.

2024년에는 한국인 최초로 일본 최대의 언론사 그룹인 여행요미우리출판사를 통해 한국의 관광명소와 외국인들이 꼭 경험해 볼 만한 곳들을 소개한 ‘한국의 핫 플레이스 51’을 일본어 <韓国のホットプレイス51>로 공동 발간했다.

이메일 ssbae100@naver.com / 인스타그램 @k_stargram51

<저작권자(c) 트롯뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

배성식

기자

ssbae100@naver.com

트롯뉴스 © 트롯뉴스 All rights reserved.

트롯뉴스의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

RSS